慶應義塾大学商学部教授

牛島利明

産業史・経営史

慶應義塾大学商学部助手、専任講師、助教授を経て2017年から現職。

“Asymmetry of Information, Trust-Building and Market Quality: Governing the Quality of Goods in Modern Asia” (with K. Furuta, Imitation, Counterfeiting and the Quality of Goods in Modern Asian History, Springer, 2017)、「北海道炭礦汽船株式会社社長・萩原吉太郎-石炭産業衰退の流れに抗って」(井奥成彦編著『時代を超えた経営者たち』日本経済評論社,2017年)など。

衰退をマネジメントする

慶應義塾大学商学部教授 牛島利明

日本の産業について考える際、多くの人は、これまでどのような産業が経済成長をリードしてきたのか、これから成長する産業はどのようなものなのか、というようなテーマに関心を持つのではないかと思います。しかし、私の主な関心は、衰退を余儀なくされた産業において、その産業に関わる人々や企業、そして自治体や政府が衰退とどのように向き合ってきたのかということにあります。

衰退をどうマネジメントするか

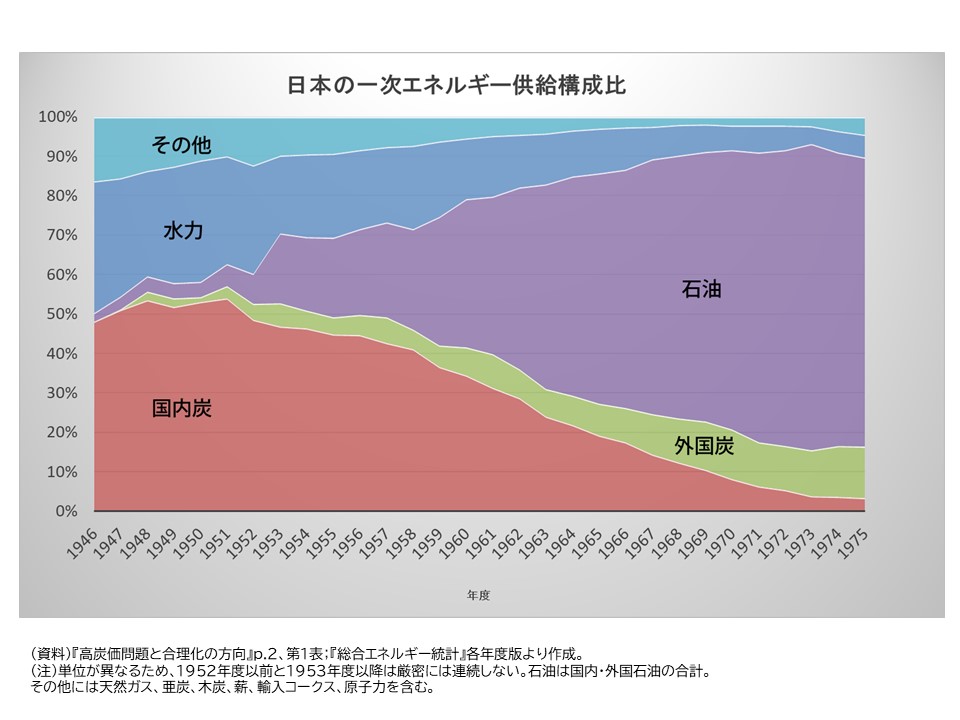

たとえば、かつて石炭産業は、日本のエネルギーを賄う最も重要な一次エネルギー供給産業として、産業・経済の中心にあったと言っても過言ではありません。しかし、石炭産業は1950年代に始まるエネルギー革命の影響で競争力を急速に失いました。石油という新しいエネルギー源の台頭により、石炭は高コストで非効率なエネルギーとして位置づけられるようになったのです。

この変化は、企業経営の問題にとどまらず、地域社会全体に深刻な影響を及ぼすことになりました。特に石炭産業に依存していた地域では、炭鉱の閉鎖にともなう失業の増加、地域経済の停滞、人口流出など、さまざまな問題が顕在化することになったのです。

こうした深刻な状況を受け、政府は石炭産業の急速な衰退にともなう社会的影響を軽減し、より緩やかな「漸次的撤退」を目指すことになりました。企業や地域、石炭産業で働く人々や地方自治体に対する資金援助、再就職支援、地域振興策などが打ち出され、これらの政策は約40年間にわたって継続することになったのです。石炭産業の事例が示しているのは、産業が大きければ大きいほど、また地域経済にとって重要な産業であればあるほど、その衰退によって起こる衝撃もまた非常に大きいということです。そのため、産業が一気に崩壊して人々の生活や地域経済が被るダメージを最小限にコントロールする、言い換えれば「衰退をどうマネジメントするか」ということが大きな課題になります。

支援の負担と社会的なコンセンサス

急激な変化を避けてソフト・ランディングするための支援政策は非常に重要ですが、同時に難しい課題も抱えています。戦後の日本では、石炭産業以外にも構造不況業種に対する産業調整政策として、さまざまな撤退支援策が行われました。しかし、これらの政策は、言わば先行きのない産業や地域に貴重な政策的資源を割くことになります。その財政負担に対して、どこまで社会的なコンセンサスを得られるかということが問題になります。

近年、大地震の被害地域の復興に関する議論のなかで、ある議員が「人口が減り、地震前から維持が困難になっていた集落では、復興ではなく移住を選択することをきちんと組織的に行うべきだ」と主張し、賛否入り乱れて大きな論争になりました。状況は異なりますが、産業や地域の衰退に関わる問題も構造的には同じでしょう。支援が長く続くほど、そして必要なコストが大きくなるほど、当事者以外の人々を含む社会全体からコンセンサスを得て支援を継続できるかどうかが問われることになります。絶対に支援が必要だと思う人もいれば、そんなことは必要ないと言う人も出てきます。意見の不一致を、どのようにまとめて政策に結び付けていくのか、非常に難しい判断を伴います。

支援への依存と危機感

一方、援助される側にも、さまざまな課題があります。ソフト・ランディングには、ある程度の期間を設けることが必要です。その間、企業や地域が生き延びていける最低限の支援を続けることになります。時間を稼ぎ、次の道を探るわけですが、支援が一定期間必ず続くということが前提になると、次第にそれが当たり前のことになっていくという側面もあります。支援への依存が常態化する、という表現も可能でしょう。致命的なダメージを防ぐための支援は衰退産業政策ではどうしても必要になりますが、当座を凌ぐことができる支援が継続することで、結果的に撤退の決断や新たな道へ向かうスピードをスローダウンさせるということもあるだろうと思います。当初は10年で終了する予定であっても、実際に10年後の状況を見て、「ここで援助を打ち切ったら、崩壊してしまう」「崩壊させないために始まった政策だから、継続させる必要がある」という判断になるわけです。始めることはできても、出口戦略が見つからない。どのようなタイミングで支援を終えることが本来の目的に沿うものなのか、この判断もまた非常に難しいのです。

もちろん、衰退する産業や地域には強い危機感もあります。たとえば、かつて観光施設への多額の投資が裏目に出て財政が破綻した旧産炭地・北海道夕張市では、支援政策によって有利な条件で資金調達ができる環境を活用して積極的に新たな地域産業の創出を目指しました。このような投資の背景には、地域の将来に対する強い危機感があったと考えられます。しかし、危機感が強いがゆえに、衰退のショックを和らげようとする政府の政策に依存した過度の投資が行われ、結果的に財政崩壊につながったという側面もあると考えられます。

依存と危機感とは対立的な印象が強いですが、衰退する産業・地域には、その二つが併存しています。どちらがより強く出るかは、時期や場面によっても異なりますが、依存と危機感の組み合わせによって新たな問題が生まれるということもあるわけです。

今後に向けて

石炭産業の衰退は極端な事例かもしれません。しかし、今日の日本では、地域産業の衰退、人口の過疎化や高齢化に直面している地域が数多くあります。これらの地域で暮らす人々や企業、行政はどのように衰退に対応すべきなのでしょうか。また、衰退する地域や産業への支援とはどうあるべきか、いつまで行うべきか、誰がどう判断するのでしょうか。これが、今後、私たちが繰り返し議論せざるを得ない大きな課題になります。

私が指導するゼミでは、実際に限界集落と呼ばれる中山間地域での活動や、食や農業に関するプロジェクトを続けています。歴史的な事例の分析とあわせ、衰退に直面した産業や地域の現状を知ること。そして、人々の生活を守り、地域社会を維持していくためにできること、できないことは何なのか。学生とともに、これから私たちが直面する大きな課題を考え続けたいと思っています。

参考文献

杉山伸也・牛島利明編著『日本石炭産業の衰退―戦後北海道における企業と地域』(慶應義塾大学出版会,2012年)

牛島利明「北海道炭礦汽船株式会社社長・萩原吉太郎-石炭産業衰退の流れに抗って」(井奥成彦編著『時代を超えた経営者たち』日本経済評論社,2017年)