新保ゼミへの入ゼミを考えている諸君へ

- Our Mission

- 入ゼミについて

- 入ゼミ後

Our Mission

1947年8月15日にインドが植民地時代の宗主国であったイギリスから分離独立する前日, 独立インドの初代首相ジャワハルラール・ネルー(Jawaharlal Nehru)は, 国会での憲法制定会議における"Tryst with Destiny"と呼ばれる演説の中で, インド国民に独立の喜びを讃えるとともに,独立したインド国民の挑戦は, 「貧困(povery),無知(ignorance),病気(disease)そして機会の不平等(inequality of opportinity)をなくす」 ことだと訴えました。

現在世界の人口は70億人以上に膨れ上がりましたが,日本のような先進国に暮らす人口は12億人に過ぎず, 残り60億人程度の人々は開発途上国と呼ばれる地域に暮らしています。 そして,開発途上国の人口は,まだまだ増えると予測されています。 独立から70年の歳月が過ぎた現在でも,ネルーが解決しようとした課題は, インドのみならず開発途上国で暮らす60億人の人たちにとって解決すべき課題として残されたままです。 いま国際社会は,まさにネルーが提示した課題を国際協力によって解決するために, 2030年までに達成する17の開発目標を「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)としてまとめ上げ, 2015年9月25日の国連総会で先進国と開発途上国を含む193カ国によってこれを採択しました。

さらに,2015年12月12日には,国連の気候変動枠義務条約第21回締約国会議(COP21)において「パリ協定」が採択されました。 2012年までの気候変動に関する国際的枠組みは,1997年に京都で採択された京都議定書で規定されていました。 京都議定書においては「共通だが差異ある責任」という理念のもと,地球温暖化政策の担い手は先進国に限定されていました。 パリ協定では,開発途上国を含むすべての国が協調して温暖化問題に取り組むための仕組みを示しました。 2015年は密接に関連する開発と地球温暖化政策の双方にとって転換点の年であったと,歴史が評価得する年になるかもしれません。

SDGsそしてパリ協定に盛り込まれた内容を実際の政策として立案し実現するためには,科学的で実証的な裏付けが必要です。 研究会では,持続可能な発展を理解するのに必要な科学的基礎を学習し, 習得した高度な知識を使って検証可能な仮説をたてて検証し, その結果に基づいて持続可能な発展を実現するための具体的な方策を考える実習の場でありたいと考えています。 研究室では,特にインドを研究対象として,持続可能な発展の問題を産業連関分析, 家計レベル,企業レベルのマイクロデータを使った計量経済学的分析,シミュレーションなどによって分析しています。 新保研は,2006年よりインドのエネルギー資源研究所(TERI, The Energy and Resources Institute)と共同研究を行っています。

日本に暮らすわれわれが開発途上国の実際を知ることは簡単ではありません。 インターネットの発達とコンピューターの計算能力の増大は,研究活動における生産性も向上い大いに役立っています。 各国の統計局のみならず,国連や世界銀行の尽力のおかげで開発途上国に関する膨大な統計データにアクセスできるようになりました。 書籍,論文,新聞記事も,言葉の問題さえなければ図書館の資源を用いて問題なく読むことができます。 最近では映像情報も増え,情報のリアリティも増しています。 しかし,これらのデータから得られる情報と実際に自分の目でみた景色,自分の鼻で嗅いだ臭い,自分の耳で聞いた音には雲泥の差があります。 私の経験からも,自分の足で開発途上国を歩いた後では,データの見え方が変わってくると言えます。 よって,机の上,コンピューターの上の学習,研究に加えて,夏休み期間中にインドへの研修旅行を実施しています(India Study Tour)。 また,インドに行ったときに,インドの経済社会に関する知識があるのとないのでは,やはりその見え方が違うのも事実です。

入ゼミについて

募集人数

募集人数

2016年度は,17期生を15名程度募集します。 2015年度は,大学院修士課程1年1名,4年生17名(商学部17名), 3年生19名(商学部18名,経済学部1名)で活動しています。

他学部の学生について

学部の制限は設けていません。 各学部の学則の範囲内で対応してください。 商学部の規則では,1次募集にはそれ以前にどの学部のゼミにも応募していないことが応募条件になっています。 2次募集以降に応募制限はありません。

このゼミの活動内容に興味のある諸君は、学部を問わずチャレンジしてみてください。 ただし、このゼミの基本的な分析ツールは経済学であることを忘れないでください。 いろいろなバックグラウンドのある多様な学生が集まることを歓迎します。 入ゼミ選考は商学部の日程で実施します。

2年次,3年次における留学について

2年生途中で留学し3年生に遡及進級したものについては, 商学部ゼミナール委員会の正規の手続きにしたがって秋学期開始時期頃に行われる入ゼミ選考を受けてください。 入ゼミ試験では,3年次春学期を新保研で過ごしたのと同程度のレベルにあるかどうかを試験します。

入ゼミ後に3年生の途中で留学するものは,原則3年生に復帰してください。

説明会など

入ゼミ説明会、オープンゼミなどの日程については,本Webサイト, Facebookページ『慶應義塾大学商学部新保研究室』 でお知らせします。

学生が運営するTwitter,メーリングリスもあるようです。 学生入ゼミ担当にお問い合わせください。

2年次までの履修要望(商学部基準)

- 日吉設置の次の科目の単位を取り残していないことが望ましい。

- 経済学基礎I,II,微積分I,II,統計学I,II

- 日吉設置の次の科目の単位を取得していると新保研でのリサーチに大いに役立ちます。ぜひ履修してください。

- 経済学I,II

- 線形代数

- 総合教育セミナー

- コンピューターでの計算に関連する科目

選考について

選考は,インタビューで行います。 短いインタビューでみなさんのことを十分に理解するのはとても難しいことです。 そこで,インタビューまでに以下の「課題図書」に紹介する書物の1冊以上を読み, 読後感と「こういう点を掘り下げて勉強してみたい」ことを話してください。その点についてディスカッションします。

毎年の詳細については入ゼミ担当にお問い合わせください。

課題図書

以下の書籍のうち少なくとも1冊を読んで,読後感を1冊につき1000字程度で書き,ファイルで提出してください。 提出場所,締め切り等については学生入ゼミ担当にお問い合わせください。 インタビューでは「こういう点を掘り下げて勉強してみたい」点を話してください。その点についてディスカッションします。

-

アマルティア・セン,ジャン・ドレーズ『開発なき成長の限界--現代インドの貧困・格差・社会的分断』,明石書店,2015年,

湊 一樹=訳。

(Jean Dreze and Amartya Sen, An Uncertain Glory, India and Its Contradictions, 2013.)

- インドを旅する前にぜひ読んでおきたい一冊です。 日本のメディアで紹介されるインドは,華々しく成長する経済新興国の一つです。 著者らは,その反映は極めて不確実なもので,発展をともなった成長では決してないと主張します。 知らなかったインドをたくさん見せてくれます。 ここに書かれている知識を持ってインドを旅するのと,持たないで旅するのでは,見える景色が全く違うと思います。 新保担当の「専攻演習D」の教材としても使用します。

-

ジェフェリー・サックス『地球全体を幸福にする経済学過密化する世界とグローバル・ゴール』,早川書房,2009年,野中邦子=訳。

(Jeffery D. Sachs, Common Wealth: Economics for a Crowded Planet, 2009.)

- 開発と環境,すなわち持続的開発の問題を理解するための豊富な知識がわかりやすく記述されています。 ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals, MGDs)策定の立役者で,著名な経済学者ならではの切り口だと思います。

-

ウイリアム・ノードハウス『気候カジノ--経済学から見た地球温暖化問題の最適解』,日経BP社,2015年,藤﨑香里=訳。

(William D. Nordhaus, The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World, 2015.)

- 地球温暖化問題は,今の行動が遠い将来に影響を与えるという世代を超えた超えた問題です。 統合評価モデルを使ってコンピューター上で現在の行動が将来の経済と地球環境に与える影響をシミュレートするという分析方法があります。 この文献は,DICE(Dynamic Integrated model of Climate and Economy)モデルという統合評価モデルによって, 地球温暖化問題に対して何が言えるのかを開発者であるノードハウスが綴ったものです。

-

アンガス・ディートン『大脱出--健康、お金、格差の起原』,みすず書房,2015年,松本 裕=訳。

(Angus Deaton, The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, 2015.)

- 歴史統計によれば紀元1年から1000年ほどの間、どこの国でも人々は貧しく、1日に1.5ドル程度の生活をしていました。 しかし、続く1000年で現在の先進国に暮らす12億の人々は貧困から大脱出し、 他の地域に暮らす58億人の約半分、特に南アジア、 サハラ以南アフリカに暮らす7割以上の人口が1日に2ドル以下の生活から未だに脱出できません。 貧困とは、人々が自由でその能力を十分に発揮できない状態を意味します。 その意味で経済的な側面だけでなく健康や教育の達成度も問題です。 2015年のノーベル経済学賞受賞者が大脱出について語ります。

- ジェフェリー・サックス『貧困の終焉 2025年までに世界を変える』,早川文庫,2005年,鈴木主悦+野中邦子=訳。 (Jeffery D. Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, 2006.)

- ウイリアム・イースタリー『傲慢な援助』,東洋経済新報社,2009年,小浜裕久+織井啓介+冨田陽子=訳。 (William Easterly, The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, 2007.)

- この2冊は開発援助に対する考え方を闘わせた本です。 イースタリーは,サックス流のビッグプッシュ的な開発援助を白人の傲慢だと批判します。 開発途上国の経済成長率を非説明変数,開発援助額を説明変数とする回帰分析で,開発援助に効果がないことを示していますが, データには開発援助がなかった場合の経済成長率が含まれていないので,必ずしもこのような結論はくださせないと思うのですが, いかがでしょう。このような視点から読んでみるのも面白いです。

- アビジッド・V・バナジー,エスター・デュフロ『貧乏人の経済学』,みすず書房,2012年,山形浩主=訳。 (Abhijit Banerjee and Esther Duflo, Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, 2012.)

- ビッグプッシュ(サックス) vs インセンティブ(イースタリー)の論争に対して,真実は実験で確かめるべしと, フィールドに出て様々なランダム化対照試行(Randomized Controled Trial, RCT)に基づく社会実験によって実証的な裏付けを蓄積しているのが, 著者のデュフロとバナジーらによる The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab(J-PAL)です。 この本は,彼女たちの様々なフィールド社会実験の結果を専門知識のない読者にもわかりやすいようにまとめたものです。 RCTに基づくフィールド社会実験は最近の開発経済学に深く浸透し, 米国の大学院ではこの分野で博士号を取得する学生が最も多いとまで言われています。

-

ジョナサン・モーダック,スチュアート・ラザフォード,ダリル・コリンズ,オーランダ・ラトフェン,

『最底辺のポートフォリオ--1日2ドルで暮らすということ』,みすず書房,2011年,野上裕生=監修,大川修二=訳。

(Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford, Orlanda Ruthven,

Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day, 2010.)

- 世界銀行のWorld Development Indicatorによれば, 2011年において1日あたりの生活費が1.99購買力平価ドル以下である人口の割合は(これを貧困者比率という), インドで21.3%,インドを含む南アジアで22.2%であり,サハラ以南アフリカでは44.4%にもいたります。 もちろんこれらの人々は,毎日決まって2ドルの収入を稼いでいるわけではなくて,収入の多い時もあれば,全く無い日もあります。 つまりこれらの人々は,このような不安定な収入を回しながら生きているわけです。 著者たちは,インド,バングラデシュ,南アフリカで250の家計にインタビューを繰り返し, フィナンシャル・ダイアリーという日記に記録するというユニークな方法で,貧しい人たちの生活を記録し,その実際を明らかにしました。

三田に来るまでに

-

日吉で学習した経済学,数学,統計学をしっかりと身につけてください。

-

経済学については,たとえば,以下の問にある家計の消費行動に関する次の問題を解けるようになっていると,

ゼミに入ってからの演習や,レポート,論文の作成がスムーズに進みます。

自信がない人は,経済学のテキストとして定評のある

- 神取 道宏『ミクロ経済学の力』,日本評論社,2014年。

- 奥野 正寛・鈴村 興太郎『ミクロ経済学I』(モダン・エコノミックス 1),岩波書店,1985年。

- 小宮 英敏『入門 経済学のための微分・積分』,東洋経済新報社,2015年。

-

統計的方法については計量経済学として三田の講義で学ぶことになります。

もちろん,日吉の統計学I,IIの知識が大前提です。

統計学IIの試験が満点取れるように,その内容を理解しておきましょう。

不安なところは2年生のテキスト

- 早見 均,新保一成,『基礎からの統計学』,培風館,2012年。

-

線形代数は必修科目ではありませんが,履修して授業で学ぶか,独学することを薦めます。

計量経済学の中心的な分析手法は回帰分析です。

日吉の統計学で学習した回帰分析では説明変数が1つだけです。これを単純回帰モデルといいます。

説明変数が2つ以上の回帰モデルを記述するときに行列やベクトル,すなわち線形代数を使うと,

あたかも単純回帰モデルのように表現することができます。

産業連関分析においても線形代数の知識が必要です。

- 以下の内容を理解していると計量経済学と産業連関分析の理解に役に立ちます。 内積,行列の演算(特に積),行列式,余因子,行列のランク,連立1次方程式,単位行列,対称行列,直交行列, 行列のトレースの演算,固有値,定符号行列。

- 次のテキストで計算しながら勉強すると短期間で身に付きそうです。 筧 三郎,西成 活裕『理工系の解く! 線形代数』,講談社サイエンティフィク,2007年。

-

経済学については,たとえば,以下の問にある家計の消費行動に関する次の問題を解けるようになっていると,

ゼミに入ってからの演習や,レポート,論文の作成がスムーズに進みます。

自信がない人は,経済学のテキストとして定評のある

- 幅広く読書をすることはとても大事です。 少々難しいと思っても,最後まで読み通す忍耐力を養ってください。 できるだけ多くの課題図書にチャレンジしてもよいですし, 以下の関連図書も参考にしてください。 翻訳書には原著も示してあります。ぜひ英語にチャレンジしてみてください。 また,巻末の参考文献や脚注から関心を広げていくこともできるので,見逃さないようにしましょう。

-

学術論文を読むことが必要になります。

みなさんが目を通さなければならない論文の95%は英語で書かれた論文だと思います。

手始めにインドの食料需要と栄養摂取に関する実証研究で次の論文を読んでみたはいかがでしょう。

実証分析の手習いとしてこの論文で行われている計算をゼミの時間を使って再現してみようかと考えています。

- Angus Deaton and Jean Dréze(2009) ``Food and Nutrition in India: Facts and Interpretations,'' Economic & Political Weekly, vol. XLIV, no. 7. pp.42--65.

-

研究した成果を論文として執筆したり,与えられた時間内でプレゼンテーションする能力も養われるはずです。

プレゼンテーションについてはみなさんそこそこ熟すようになるのですが,論文についてはなかなかそうはいかないようです。

論文には論文を書くための作法ががあります。授業で課されたレポートを書くときにも次の文献を参考にしたらいかがでしょうか。

私はいまでもちょくちょく読み直します。

- 木下 是雄『理科系の作文技術』,中公新書,1981年。

-

スポーツ,芸術,文化活動,ボランティア活動等に励んでいる諸君も多いと思います。

継続して頑張ってください。飲み会のときなどにいろいろな話が聞けるのは楽しいものです。

- 「デリーでゲリ〜」になっても「ナンでも食える」タフさが必要です。

問

家計Aは,コメと灯油のために準備した予算$y$の範囲内でコメの需要量$q_1$と灯油の需要量$q_2$ を効用$u(q_1,q_2)$を最大にするように決めようとしている。 ただし,コメの価格$p_1$と灯油の価格$p_2$は市場で決められているものとする。 予算制約は \begin{equation} y = p_1q_1 + p_2q_2 \end{equation} と書ける。$y$,$p_1$,$p_2$は家計Aにとって与えられた定数で, 家計がコントーロールできるのは需要量$q_1$と$q_2$だけである。

効用関数の関数形が以下のように与えられている。 \begin{equation} u(q_1, q_2) = (q_1 - \alpha_1)^\beta (q_2 -\alpha_2)^{1-\beta} \end{equation} この形の効用関数はベルヌーイ・ラプラス型,クライン・ルービン型,ギアリー・ストーン型などと呼ばれる。 また,この効用関数から導出される支出体系が価格と予算の線形関数になるので線形支出体系とも呼ばれる。 ここで,$\alpha_1$,$\alpha_2$,$\beta$は定数である。 $\alpha_1$と$\alpha_2$は,コメと灯油の最低必要量を示す。 また,$\beta$は最低必要量を支出した後の残りの予算$y - p_1\alpha_1 - p_2\alpha_2$のうちコメに割り振る割合を示す。 しがたって,$1-\beta$は残りの予算を灯油に割り振る割合である。

さて,予算制約(1)のもとで効用関数(2)を最大化するという家計Aの問題を $\lambda$をラグランジュ乗数,ラグランジュ関数を$\psi(q_1, q_2, \lambda)$ とする制約付き最適化問題として定式化して効用関数(2)を最大化する家計Aのコメと灯油の需要関数を導出しなさい。

関連図書

- ローズ・ジョージ『トイレの話をしよう世界65億人が抱える大問題』,NHK出版,2009年,大沢章子=訳。 (Rose George, The Big Necessity: Adventures in the world of human waste, London: Portobello Books, 2008.)

- 開発途上国,特にインドではトイレを使わない野外排泄が公衆衛生上の大きな問題の一つです。 一方で,下水システムが整っていない状態での汲み取り式のトイレの使用が,不可触民を解放できない原因にもなっています。 この本でマニュアル スカベンジャーという存在を知り, 2010年1月にNew DelhiのSulabh InternationalのMuseum of Toiletsを訪問し, お話を伺ってきました。以後,Sulabh InternationalにはIndia Study Tourでも何度か訪問しています。

- 吉川 洋『高度経済 日本を変えた6000日』,中公文庫,2012年。

- 日本もかつては開発途上国でした。 第2次世界大戦で焦土と化した日本は1950年代半ばから1970年代初頭の6000日で一気に先進国の仲間入りをしました。 日本がどのような発展経路をたどってきたかを知ることは,現在の開発途上国をリサーチするときにも必要です。 映画でも1950年代の日本を知ることができます。 小津安二郎監督作品『東京物語』は,風景ばかりでなく日常の生活についても当時の様子をみせてくれます。 動機はともかく,一度はみてもらいたい映画です。 山田洋次監督作品の『男はつらいよ』のように長期にわたってシリーズ化された映画も時の移り変わりを観察するのによい材料です。

- パーサ・ダスグプタ『1冊でわかる 経済学』,岩波書店,2008年,植田和弘+山口臨太郎+中村裕子=訳。

- 先進国に暮らすベッキーと途上国に暮らすデスタの間にある格差を経済学で説明します。 うすい本ですが,開発経済学のエッセンスがぎっしりと詰まっています。 数式は一本もありません。 この本からスタートして,経済学を深く学んでいくのもよいでしょう。 原書はとても薄いので,英語でチャレンジしてもよいでしょう。

-

岩井克人『ヴェニスの商人の資本論』,ちくま学芸文庫,1992年。

- 知的な世界を満喫してください。 この本を読んでおもしろいと思った人は, 『不均衡動学の理論』(モダン・エコノミックス20,岩波書店,1987年)にチャレンジしよう。

- レイチェル・カーソン『沈黙の春』,新潮文庫,青樹梁一 訳。

- 有吉 佐和子『複合汚染』,新潮文庫,1979年。

- 1962年に書かれた本ですが, カーソンがこの本で警告した化学薬品に起因する公害問題は, いまでも解決されていないものが数多くあるように思います。 有吉佐和子の『複合汚染』は『沈黙の春』の日本版といえるドキュメンタリーだと思います。

どんな知識が必要か

まずは何をおいてもインドの経済社会,気候変動問題の実態についての知識が必要です。 これら解決すべき問題の中味を知ることなくして,理論だけを勉強しても意味がありません。 入ゼミの課題図書になっている以下の文献は入ゼミ後でもぜひ読んで欲しいと思います。

- アマルティア・セン,ジャン・ドレーズ『開発なき成長の限界--現代インドの貧困・格差・社会的分断』,明石書店,2015年, 湊 一樹=訳。 (Jean Dreze and Amartya Sen, An Uncertain Glory, India and Its Contradictions, 2013.)

- ジェフェリー・サックス『地球全体を幸福にする経済学過密化する世界とグローバル・ゴール』,早川書房,2009年,野中邦子=訳。 (Jeffery D. Sachs, Common Wealth: Economics for a Crowded Planet, 2009.)

上記の文献,データあるいは実体験で得られた情報を科学的に理解し,持続可能な発展を実現するための具体的な方策を考えるためには, 以下の知識を正確に理解する必要です。

-

ミクロ経済学で学習した家計および企業の理論。

需要関数体系,生産関数は,新保研での実証研究において欠かすことのできない分析ツールです。

数学的な理解が不可欠です。数学のレベルは,日吉で学習した微分積分が使いこなせれば十分です。

- 神取 道宏『ミクロ経済学の力』,日本評論社,2014年。

- 奥野 正寛・鈴村 興太郎『ミクロ経済学I』(モダン・エコノミックス 1),岩波書店,1985年。

- 家計および企業の理論を基礎にした市場の理論については「理論経済学I」を履修するとよいでしょう。

- 開発経済学。

- 産業連関分析。生産部門間,地域間の相互依存性の構造の分析,経済活動に付随する環境負荷の測定, 新技術のアセスメントに不可欠な分析道具です。理論および実際の計算のために線形代数の知識が必要です。

- 開発経済学,産業連関分析については新保担当の「計量経済学各論(開発経済の計量分析)」(春金曜3限), 「計量経済学各論(環境経済の計量分析)」(秋金曜3限)でも扱います。

- 春学期における本ゼミの輪読テキストに開発経済学に関連するものを使う予定です。 非常に話題豊富な分野なので,自らの興味に応じて勉強することが肝要です。

- 統計表としての産業連関表の理解するには,経済統計体系の理解が必要です。 「経済統計各論(産業連関論)」,「経済統計各論(指数論)」を履修するのがよいでしょう。

- 計量経済学。経済分析のための統計的方法です。三田で初めて勉強する科目ですが,日吉の統計学が基礎の基礎です。

- 「計量経済学I」,「計量経済学各論(ミクロ計量経済学)」を履修すること。

- 少々高度ですが,「経済統計各論(統計的推論)」,「経済統計各論(数理統計基礎)」(いずれも大学院修士課程と併設)にチャレンジしよう。

最後に,新保研で不可欠であり,そしておそらく最も世の中からディマンディングなスキルが

- コンピューターによる計算技術

- 勉強した統計理論・経済理論を使ってレポートや論文を書くためにはコンピューターによる計算技術が不可欠です。 統計的な推定・検定,シミュレーション, 産業連関分析のみならず,データの取得・整理にもコンピューター・プログラミングが必要な場合が多々あります。

- ソフトウェアの中には, プログラミングと計量経済学の知識がほとんどなくてもクリックするだけでかなり高度な計量経済学的計算ができてしまうものがあります。 たとえば,STATA, E-Viewsといったソフトウェアです。 先に政策の立案と実現のためには科学的な裏付けが必要だと述べました。 言いようによってはこのようなソフトウエアはユーザー・フレンドリーであり, データさえあればそれらを自在に使うことによって科学的な裏付けをどんどん蓄積することができるようにも思えます。 計量経済学,経済理論の知識も十分にあり, それらの使い方を熟知した熟練研究者が,それらのソフトウェアを利用する分には時間の節約にもなり効率的だと思います。 しかし,初学者がいきなりそのようなソフトウエアに手を染めてしまうのは百害あって一利なしだと私は考えています。

- ビッグデータの時代と言われるようになって久しく,われわれが主に使っている統計データばかりでなく, WebやSNSで取り交わされるテキストや位置情報やもデータになりますし,動画も瞬時に解析されてデータになります。 これらの大量のデータは,統計分析にかけられて, 企業の経営・マーケティングに援用されるばかりでなく,災害対策の立案,スポーツの戦略立案などにも使われるようになってきました。

- データの巨大化と利用可能性の拡大にともなって,コンピューターに依存した新たな統計的手法の開発も著しい状況です(統計的機械学習など)。 このような時代においては,STATAなどのようにあらかじめ分析手法がパッケージ化されたソフトウエアを使いこなせる能力よりも, データの扱いと統計的手法をプログラミングできる能力がより役に立つのは自明のことだと思います。

- 何もかもが便利にユーザーフレンドリーになっている世の中に逆行していると受け取られるかもしれませんが, 新保研ではあえて逆行した道を進みます。

- コンピューターによる計算技術,特にプログラミング能力の向上の王道は,経験以外にありません。 やらなければ一切身に付きませんし,やればやるほどスキルアップすること間違なしです。 小泉信三塾長がおっしゃった「練習は不可能を可能にす」を実践してください。

- 統計計算に力を発揮するR,数値計算・シミュレーションに力を発揮するJuliaの2つのコンピューター言語については, 自家薬籠中の物のごとくプログラミングできるようになってもらいたいものです。いずれもオープンソースのフリーソフトです。

- 昨今のデータの巨大化は,ハードウエアの許容能力を遥かに凌ぐ勢いで進んでいます。 したがって,データと計算の分散化が必然なわけです 新保研で扱うデータの大きさはいわゆるビッグデータほどに巨大ではありませんが, ものによっては全部一辺に読み込んでしまってはコンピューターのメモリが一杯になってしまうものもあります。 新保研では,多くのデータをデータベース管理システム上で管理しています。 新保研メンバーは,SQL言語で記述したクエリを発信してインターネット経由で新保研データベースに接続し, データの必要な部分を抽出して使っています。 コンピューターのアーキテクチャーに応じて,メモリー上で操作可能な量のデータを抽出しながら計算する技術もビッグデータの時代には必要です。 自らの興味に応じた分析を進めながら,自然とそのような技術を習得することになります。

入ゼミ後

Attitude toward challenges

ゼミに在籍する2年間に幾度となく「報告,ディスカッション,共同作業」の機会があります。 そして,その内容のほとんどは,はじめて接するものであり,専門的なトレーニングなしに容易に理解できるようなものではありません。 次のことを念頭においてください。

- 現実に観察される現象の本質は,理論的な裏付けと実証分析のフィルターを通すことによって見えてきます。 理論的に考える癖をつけ,実証的に試す習慣を身につけてください。

- 難しいことを他人が理解できるように説明することを心がけてください。 自分が理解できないことを話しても,他人は理解できません。

- 研究の中間報告は,質問の時間ではありません。 進捗状況を他のゼミ員に理解してもらえるようにわかりやすく説明し, ディスカッションを通じてbetterなものへ仕上げていく努力をしてください。 プレゼンテーションの一部として質問があってもかまいません。

- 他人の意見に誠実に耳を傾け,ディスカッションを通じてよりよいものにしていくという意識を持ってください。 ディスカッションは喧嘩ではありません。 ディスカッションに参加しないというのは,他人に対して不誠実な証しであり, それでいて他人からアドバイスをもらおうというのはあまりに虫の良い話です。

- グループワークでは自分の役割を自覚し,責任を持ってグループに貢献してください。 フリーライダーを出さないグループ作りもみなさんの責任です。

Time table

- 本ゼミ

- 金曜4, 5, 6限。この1限を講義,2限をゼミ員の報告とディスカッションに充てます。

- サブゼミ

- 学生主体で全体もしくはグループで行っています。

- 授業

-

新保は三田で次の授業を担当します。そのほか計量計量経済学,経済学関連の授業を履修することを薦めます。

科目名 学期 曜日時限 設置 専攻演習D 通年 火曜1限 商学部 計量経済学各論(開発経済の計量分析) 春 金曜3限 商学部 計量経済学各論(環境経済の計量分析) 秋 金曜3限 商学部 計量経済学演習 通年 水曜4限 商研M - ゼミ活動の様子を Facebookページ『慶應義塾大学商学部新保研究室』 でゼミ員が発信します。

- 「計量経済学演習」は大学院の授業ですが,大学院での勉強を志すゼミ員の参加を歓迎します。

Two years in Shimpo Lab.

ゼミに在籍する2年間は,概ね次のような流れで進んでいく予定です。

- 3年春学期

-

- 開発経済学,産業連関分析,統計的方法,コンピューター言語を使いこなせるようになるまで学習します。 本ゼミで,開発経済学に関するテキストや論文を読み込みます。

- 4年生の卒論中間報告が始まります。 3年生は,いずれかの卒論のコメンテーターになります。 卒論の研究過程,執筆過程,プレゼンテーションの仕方などを4年生から学習すると同時に, 卒論中間報告のときには討論をします。

- 6月中旬

- 三田祭研究の研究計画立案開始。 三田祭研究は,グループで行います。各グループに4年生がサポートにつきます。 研究内容は,「グループ+4年生+新保」で話し合いながら煮詰めていきます。 さらに,ゼミで経過を報告しながら全員で情報を共有し,他のグループ,他の4年生からも意見をもらいながら, 研究計画を仕上げいきます。

- 6月中旬

- India Study Tourの計画立案開始。 基本的に新保が現地と連絡を取りながら進めます。 訪問場所や現地活動などについてアディアがあれば遠慮なく提案してください。 パスポートを持っていない人は手続きを始めてください。 A型肝炎など予防接種を希望する人は始めてください。

- 夏休み

- India Study Tourにおいて, Primary Schoolなどでのteachingや同じ世代の若者とのディスカッションなど, 現地で活動を行う場合があります。その準備を進めます。 三田祭研究を夏休み期間中にできるだけ進捗させることがと大事です。 グループでしっかりと計画を立て,実行に移してください。

- 9月上旬

- India Study Tour. 1週間〜10日間。 India Study Tourには,3年で参加しても,4年で参加しても,両方参加してもOKです。 お金がかかることですし,衛生的にもリスクのある地域なので強制はしませんが, いわゆる観光旅行ではないので貴重な経験になると思います。

- 3年秋学期

-

- 三田祭研究は3年生にとっての「研究事始め」です。 思ったように進まなかったり,やろうとした事が三田祭まで終わらないことはあろうかと思います。 グループで協力しながら,最後まで努力を継続することが大事です。 三田祭では研究成果をポスターセッションとして報告します。 最終的に三田祭研究を論文としてまとめることを目指します。

- India Study Tourのレポートを日本語と英語で作成します。 作成したレポートは,インドでお世話になった方々に配布します。

- 開発経済学,計量経済学,数値計算の知識のインプットを継続します。

- 11月20日頃

- 三田祭

- 1月

- 卒論の研究計画の立案を開始します。 三田祭の経験を経て,それを継続するのか,新たなテーマに取り組むのかの選択になります。 卒論も原則としてグループで執筆します。 特に,三田祭研究を継続するグループに新たに参加する場合には,継続研究に新たな付加価値を加える相当な理由が必要だと思います。 お互いに十分な話し合いが必要です。 2月中に研究計画書を提出し,新学期が始まるまでに「クループ+新保」で話し合いながら,研究を開始できるように煮詰めていきます。

- 4年春学期

-

- 卒論の中間報告を開始します。

- 3年生の先導役としての役割もあります。誠実に対応してほしいと思います。

- テキストのようなものでなく,もう少しがっつりした内容のものを4年生中心で輪読します。

- 卒論に必要な計量経済学的方法や数値計算の方法などで授業では十分にカバーできないものがあれば,ゼミの時間に適宜補います。

- 9月上旬

- India Study Tour. 1週間〜10日間。

- 4年秋学期

- 4年春学期に同じです。

- 11月上旬

- 三田商学研究学生論文集の応募締め切り。 これに応募するグループは,提出までに新保から何度か論文指導を受けリバイズを繰り返します。

- 1月上旬

- 学生学会。 ここで発表するグループは,提出までに新保から何度か論文指導を受けリバイズを繰り返します。

- 1月末

- 卒論提出。

- 2月初め

- 卒論発表会 & 追いコン。

Have visions of your future

筑紫哲也『スローライフ--緩急自在のすすめ』,岩波新書,2006年。上に示した,この2年の間に多くの学生が〈就活〉に無視できない時間を割くことになります。 最近の学生たちを観ていると,「ずいぶんと先を急いでいる」,「焦っている」と思うことがよくあります。 3年生の夏休みにも至らないうちに,頭の中が〈就活〉ということばに浸され始めます。 そして,授業やゼミそっちのけで,企業のセミナーやインターンシップへと強迫観念に囚われているかのように足を運び始めるようになります。 インターンシップは,学生時代に経験する職業経験・社会勉強という域を超え,学生生活の中心部分へと浸食を始めます。 2015年度の就活は安倍内閣の肝いりで春学期終了後の8月1日解禁ということでした。 その理由は,大学の学事日程を侵さず,学生の就学機会を奪わないということであったはずです。 しかし,8月1日解禁を守った企業とそれ以前に採用活動を実施した企業による就活2回戦であったというのが実際でした。 したがって,3年生の秋学期末試験終了後から4年生の夏休みにかけて〈就活に囚われた日々〉が続いたわけです。 2016年度の〈就活〉(2017年度入社)は2ヶ月前倒しして6月に解禁されることが経団連から発表されました (経団連の採用選考に関する指針)。 これでは大学4年生は勉強しないでよいと社会が認めたようなもので,社会が日本の将来にどのようなビジョンを持っているのか不安になります。

このように,ゼミで過ごす2年間のうち半分以上が〈就活に囚われた日々〉である,そんな学生がほんとうに多いように観えます。 そのような〈就活に囚われた日々〉を送るうちに,将来のベクトルを定めるために自分にとって有用な知識は, 企業のセミナーやインターンシップから得られるもので,大学の授業やゼミからは何も得られないと刷り込み,刷り込まれ, 授業やゼミに真剣に取り組むモチベーションすら失ってしまうようです。 〈就活に囚われた日々〉が終わった4年生は,目的を失い,すでに学業からは実質的に遠のいていますから 卒論モードになるまでには長いリハビリの時間が必要で,気がつけば秋風から寒風に変わろうかという季節です。

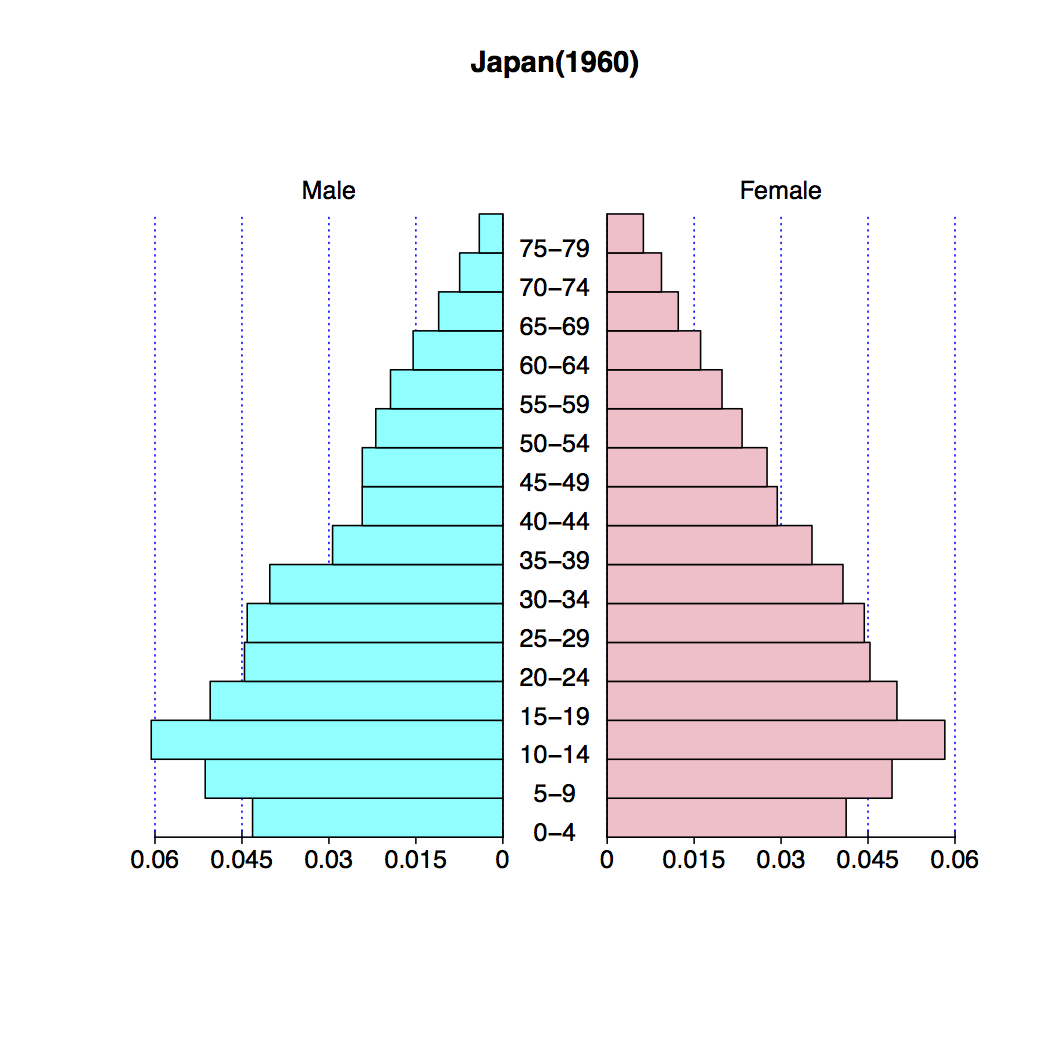

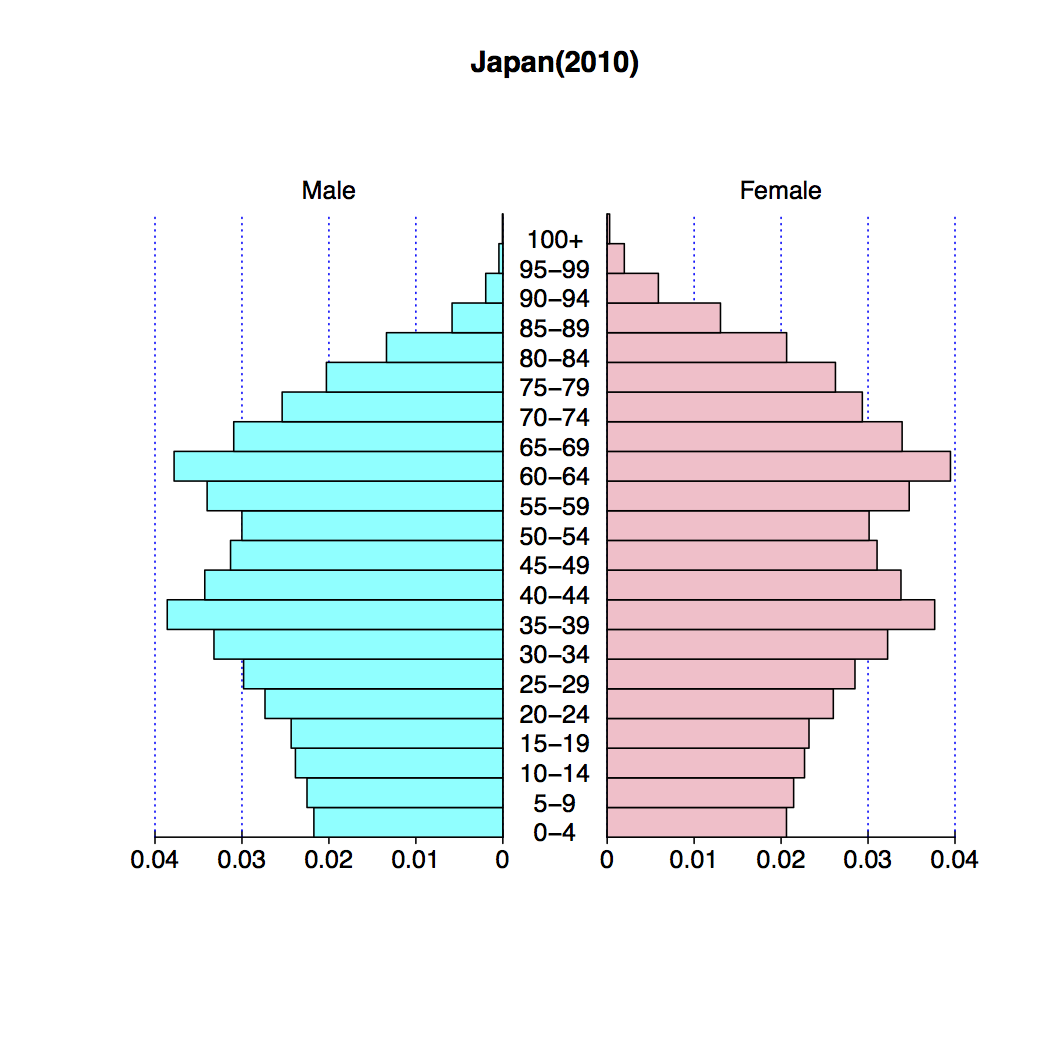

ちょっと道草します。 科学技術の発展のおかげで人間は長生きすることができるようになりました。 日本人の平均寿命は,男性で80.5歳,女性で86.83歳で世界一の水準です ( 厚生労働省平成26年簡易生命表)。 日本が国民皆保険・皆年金の社会保障制度を導入したのは1961年で,1960年の平均寿命は男性で65.32歳,女性で70.19歳でした。 つまり,この55年間で日本の平均寿命は男女ともに15年ほど長くなったわけです。 定年退職年齢も平均寿命が65歳程度の時代に55〜60歳であったものが,次第に65歳になりつつあります。 日本の公的年金制度は賦課方式で,働いている現役世代が退職後の高齢者を支える仕組みになっています。 下の図は,1960年と2010年の日本の人口ピラミッドです。 今の社会保障制度が確立してきた時代には高齢者を支える現役世代が豊富にいたわけですが, 現在では少子高齢化の時代になり支える世代が圧倒的に少なくなってしまったことがはっきりとわかると思います。 つまり,みなさんの世代はより長い間,現役世代であり続けなければならないわけで,65歳を超えて働く時代はもうすぐそこまで来ていると言われています。 学部を卒業するときの年齢は25歳に満たないでしょうから,学部卒業後40年以上の長きにわたって働くということになりそうです。

国連 World Population Prospectより作成

国連 World Population Prospectより作成

もうすこし道草を続けます。 今は「大きな変化の時代」と言われます。 私が学生時代の30年ほど前には,パーソナル・コンピューターや携帯電話なんてありませんでしたし, コンピューターや電話を持ち歩けるようになんて誰が想像したでしょう。 慶應でe-mailが使えるようになったのも1995年だと記憶しています。 読みたい論文は図書館で1枚10円の料金を払ってコピーしていました。 電子ジャーナルの出現で,学生,研究者が使う紙の量は相当に減ったに違いありません。 自宅の桶川から日吉に通うには高崎線+赤羽線+山手線+東横線を乗継ぎ2時間半ほどかかりましたが, 今では湘南新宿ライン+目黒線で1時間ちょっとしかかかりません。 駅の改札には切符切りの駅員さんがいましたし,バスには切符を売る車掌さんがいました。 これらの仕事は,Suicaに代替されたわけですね。 技術進歩のおかげでわれわれの暮らしは随分と便利になりました。一方で,失われた仕事もあったわけです。 私と同じ年代の学生が〈就活〉したころは都銀13行,大手20行などと言われましたが,バブル崩壊後の不良債権問題や制度改革によって, いまや3大メガバンクに合併されました。 インターネットがなかった時代ですから,楽天などのネットショッピングやインターネットサービスを提供する企業はありませんでした。 最近では,データアナリストなる新しい職種も出現しています。 1955年〜1970年の高度経済成長時代に安定して定年まで働きあげた時代と違って, 内外の経済環境の変化が要因となって,勤めている会社自体がなくなってしまうリスクの大きな時代でもあるし, 全く新しいビジネスの機会がどんどん生まれる時代でもあるわけです。

話を元に戻しましょう。 上に書いたことは,すべてこの30年の間に起きた変化です。 みなさんが卒業して働くこれからの40年以上の間にどのような変化が待ち受けているのでしょうか。 「大きな変化の時代」においては,大学4年生のときの〈就活〉は決して終わりでないし,大学生活の最終目標でもないのだと思います。 寿命が伸びて長生きできるようになった,新しいビジネス機会が増えるというのは,みなさんにとってチャンスが巡ってきていることにほかなりません。 チャンスを活かすためには,そのための準備が必要なのはスポーツ,仕事も同じです。 将来を見据えて,自分の現状を評価し,次のチャンスに向けて準備をしていくことが大切になってくると思います。 そこで,すこしばかり考えていただきたいのが,少しばかり道草を喰ってみてはいかがでしょうか,ということです。 ここで〈スローな学生ライフ〉と言っているのは,のんびりして何もしないということではもちろんありません。 慌てる乞食はもらいが少ない 急がば回れ 変化が激しく,身につけた知識もどんどん陳腐化してしまう時代だからこそ,焦らずに, すこし遠回りしてでも時間をかけてたくさんの引き出しを造る。 その中のいくつかには専門的な知識やアイディアがいっぱいに詰まっている。 その引き出しを携えて社会に出て行く。 これが〈スローな学生ライフ〉のイメージです。 講義やゼミに熱心に取り組むことによって得られる専門的な知識,専門にこだわらない幅広い読書,映画,旅, サークル活動,体力,ボランティアなど, どれをとっても「モラトリアム」といわれる学生時代だからこそたっぷり貯えることができるものだと思います。 もちろん社会勉強としてのインターンシップもその一部です。 セミナーやインターンシップでこそ自分の適性や能力を見極めることができるなんて錯覚している人も多いようですが, 個人の適性や能力は,まさに引き出しの中味や量に依存して決まり, そして経験を重ねることによってダイナミックに変化するものではないでしょうか。

先を急いで〈就活に囚われた日々〉を送る人たちを余所目に, 〈就活〉の強迫観念を断ち切って〈スローな学生ライフ〉を貫くのはとても勇気のいることかもしれません。 久しぶりに会ったゼミの卒業生は必ず言います,「学生時代にもっと勉強しておけばよかった。 いまやろうと思っても時間が取れないんです」と。 ゼミの先生と話すときの社交辞令として少々割り引くにしても,率直な感想だと思います。 〈就活〉中においても,ブレることなく引き出しを増やし,その中味を埋めつづける人は, 〈就活〉を終えても生ける屍に姿を変える確率は小さいでしょう。 なぜならば,〈就活〉を終えることがオンリーワンの目的ではないからです。 そして,就職後も自主的に隙間のできた引き出しを補充し,さらに新たな引き出しを造ることでしょう。 まさに〈スローライフ〉(注4)の実践です。

〈スローな学生ライフ〉を実現するもう一つの方法が,大学院修士課程で勉強することです。 その決断ができれば,学部でゼミに属する2年間プラス修士課程で〈就活〉を始めるまでの期間は, 引き出しの中味を充実させるために充てることができます。 大学院に進むメリットは何かとよく質問されますが,「わからないことをわかろうとしてワクワクすることが増えること」だと答えています。 結果として,知識にも貪欲になり,知識を得ることのオモシロさを実感し,おそらく社会に対する問題意識もかなり変化していますから, 〈就活〉を終えても生ける屍になり果てているなんてことはないにちがいありません。 実は,生ける屍になっている暇なんてないんです。修士論文を書き上げないとその先には進めませんから。 それに〈就活〉のときにも,その担当者にリサーチしている内容のオモシロさを伝えることができるはずです。

「こんなデキる奴を採用したら会社におけるオレのポジションが危うくなるから切っておこう」 なんて私的利益しか考えない採用担当に遭遇しないかぎり, 引き出しが空っぽの人よりは実のある〈就活〉ができるはずです。

ときに企業は,大学院卒の学生を〈専門バカ〉で頭が硬いとレッテルを貼り採用を嫌うようです。 しかし,大学時代にまったく勉強しなかった,あるいは商学部や経済学部を卒業したのに経済学について何も知らないし, リサーチの経験もない〈タダのバカ〉より, 〈専門バカ〉のほうがよっぽどましなのは明らかです。 実際に,企業に経済・ビジネス系の大学院を卒業したばかりの人材を受け入れる経験が十分でない, 採用する側の人に〈スローな学生ライフ〉の経験が乏しい,というのは事実だと思います。

企業はこうも言います,「ヘンに専門知識がないほうが,伸び代も大きくて潰しも効くんだよ」と。 引き出しを多く持っているほうが幅広い分野に対応できる,つまり潰しが効くのも明らかです。 大学受験のときに部活ばかりで勉強をしていなかった高校生が, 受験勉強を始めるや一気に偏差値を30以上もあげることがあるという事実をもって, 何もしていないほうが伸び代が大きいという一般化をしてしまうわけです。 彼らは,部活で取り組んでいた競技について,練習の工夫をしたり,トップ選手のプレーを研究したり, 食事を管理したり,多くの引き出しを造ってきたはずです。 そうした部活に向けられていた熱意と時間を,部活で燃え尽きることなく, 受験勉強に転換することに成功した結果であると考えるほうが論理的です。 引き出しのあるなしにかかわらず伸び代に差がないのら,企業は賃金の安い高卒を採用すればいいし, 高価なヘッド・ハンティングなんて必要ないはずですね。 現実の世の中はそうはなっていないようです。

修士課程を終えてもリサーチをつづけたい諸君もいるでしょう。博士課程へ進むのもおおいに結構です。 ただし,日本で勉強するのは修士課程までで,博士課程は海外に出てください。 海外に出て,最先端の研究に触れながら,世界中から集まった同世代の学生たちからたくさんの刺激を受けながらリサーチすることは, 将来の大きな糧になることは間違いありません。 世界銀行などに職を得て開発の仕事に携わるには,海外でPh.Dを取得することが必須です。

新保研の学生諸君にはぜひ〈スローな学生ライフ〉を実践してほしいと思います。

- (注1) 新卒の就活早期化に対するひとつの処方箋は,解禁日を定めた就職協定です。 日本でもかつては10月1日が会社訪問解禁日という協定がありましたが,有名校の学生を青田買いするなど次第に有名無実化し, 協定は廃止され現在にいたっています。期日制限という処方箋の非効率を解消する方法として, マーケットデザインという分野では,マッチング理論が提唱されています。 「学校選択制」などが有名な事例です。伊藤秀史『ひたすら読む エコノミクス』(有斐閣,2012年)を参照。

- (注2) 朝日新聞,2011年11月19日。

- (注3) 日経ビジネス 2002年5月20日号「有訓無訓」。

- (注4) スローライフは故筑紫哲也氏の造語です。筑紫哲也『スローライフー緩急自在のすすめ』(岩波新書,2006年)

Our Challenge

国連は,2011年7月末日に世界総人口が70億人を突破した推定しています(注2)。 そのうち先進国に暮らすのは12億人にすぎず,他の58億人は開発途上国に暮らしています。 そして,途上国では55%の人口が農村部に暮らしています。先進国では,その割合は25%でしかありません。 途上国の中でも,最も貧しい地域であるサハラ以南アフリカでは農村で暮らす割合が63%, インドではそれより多くの70%の人口が農村で生活しています。

国連のミレニアム開発目標報告2010(注3)によれば, 2005年で1日1.25ドル以下で暮らす人の割合は,開発途上国全体で27%,サハラ以南アフリカで51%, インドを含む南アジアで39%でにもなります。この数値は1990年に比べればずいぶんと改善しています。 1990年では開発途上国全体で46%,サハラ以南アフリカで58%,南アジアで49%でした。 1.25ドル/日は,国際的に比較するときの貧困線で,単純に日本円に換算すれば100円/日程度です。 今の日本で100円で何を買うことができますか? おにぎりひとつが精一杯ですね。 そういう生活をする人が,10人中5人とか4人もいる国を想像できますか? 1.25ドル/日というのは極貧のレベルです。 27%という数字は,極貧状態で暮らす人口が17.5億人もいることを示しています。

栄養失調に陥ってしまっている人口の割合は2005-2007年で,開発途上国全体で16%,サハラ以南アフリカで30%, 南アジアで20%にもなります。 5歳以下の児童で標準体重に満たない児童の割合は,開発途上国全体で26%,サハラ以南アフリカで27%, インドを含む南アジアではなんと46%にもいたります。 貧しいが故に,十分な食糧を食べることができず,常に死のリスクと向き合っています。

安全な飲料水にアクセスできる環境は改善してきています。 開発途上国全体で安全な飲料水にアクセスできる人の割合が,1990年では71%であったのが2008年では84%になりました。 しかし,住居に水道が引かれているかということになると(注4),開発途上国全体で49%,サハラ以南アフリカで16%, インドを含む南アジアでは23%に過ぎません。 つまり,水を汲みにいくという女性と子供たちの仕事が減ったわけではないのです。

トイレにいたっては,2008年において,開発途上国の48%の人たちはトイレを使っていません。 26億人の大問題です(注5)。 サハラ以南アフリカと南アジアではその割合は69%と64%にもなります。 都市と農村ではその格差は大きく,南アジアの都市部でトイレを使わない人口の割合は開発途上国の平均並みの43%ですが, 農村では74%にあたるおよそ6億人がトイレを使っていません。

IEA(注6)によれば,2009年現在,世界で電力にアクセスできない人口は約14億人います。 そのほとんど全ては開発途上国に暮らし,サハラ以南アフリカと南アジアそれぞれに約6億人が灯りのない生活をしています。

豊かな環境の中で生活することに慣れきっている私たちにとって, トイレや灯のない生活がどんなに不自由で惨めなものかを想像するのは大変難しいことです。 研究会で実施するIndia Study Tourでは,開発途上国のこのような一端を実際に観て感じることができるでしょう。 「百聞は一見にしかず」というわけです。

- (注2) 現時点の世界の総人口を知るには,米国センサス局の World Population Clockが便利。 国連人口局のデータベースは, 男女別,年齢別,都市農村別の人口に加えて,特殊合計出生率,死亡率などのデータも提供しています。

- (注3)UN Millenium Development Goals/

- (注4) WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme(JMP) for Water Supply and Sanitation

- (注5) Rose George, The Big Necessity (Portobello Books, 2008), p.2. (ローズ・ジョージ 『トイレの話をしよう世界65億人が抱える大問題』(NHK出版,2009年), 14頁より。)は,開発途上国,特にインドのトイレ事情を知るのに秀逸です。

- (注6) IEA(International Energy Agency: 国際エネルギー機関), World Energy Outlook 2010より。

国連の推定によれば,2100年の人口は100億人を超え,その87%が今の開発途上国に暮らしていると予測しています。 安全な飲料水,トイレ,灯り,十分な栄養,教育機会,雇用機会に恵まれない暮らしを余儀なくされている人々が自立するためには, エネルギー,土地,資源,資金の必要量がこれまで以上のスピードで増加していくことは明らかです。

現在の先進諸国は,その歴史的発展過程の中で,海外への依存度を高めてきました。 各国がその比較優位に基づいて円滑に国際貿易をすることが世界の経済厚生を高める, というのは国際経済学が教えるところでもあります。 今後,開発途上国が,そこで暮らす人々の消費を満たすために,国際経済への依存度を高めていくことは必至です。

つまり,開発途上国が発展することによって生じ得る問題は,国際経済の中で暮らすわれわれの問題でもあるのです。 サブプライムという一つの金融商品の不良債権化がもたらした米国発の未曾有の世界金融危機—リーマン・ショック(2008年9月), パンデミックにまで拡大したメキシコ発のH1N1(通称,豚インフルエンザ)の感染(2009年4月から約1年間), この最近起きた二つの出来事を通じて経済活動と人々の生活のグローバル化が加速していることをみなさんも実感しているのではないでしょうか。 特定地域における極度の貧困を放置することが,無差別テロという形で世界の人々を危機に晒すことも経験しています。

21世紀に生きる私たちに課せられた「持続可能な発展」という課題, すなわち,貧困の終焉,格差の縮小,無知の根絶,環境保全という目標は, 放っておけば市場メカニズムによって自動的に解決される問題ではないようです。 私たちは,社会や経済の仕組みの違い,宗教の違い,生活習慣の違いを超えて,共通の責任を持って, 持続可能な発展という課題に取り組まなければなりません。 地球上で暮らすこの膨大な人口に相当の生活水準を保証するのに,地球上の食糧資源,エネルギー資源,鉱物資源を持続可能なように配分し, それらを生産する生態系を保全するための方策を考え,実施するのがわれわれの役割であると考えます。

この間に,みなさんは就職活動もこなさくてはならないわけです。 冒頭の「〈スローな学生ライフ〉のすすめ」をもう一度読んでください。