Taj 多事

2009

今日は,入場に並ぶ時間を節約するためと,早く1日の計画をたてるために8時にホテルを出発。それでも結構な列で,入場するのに30分ほどを要した。今日は,未登録の者でもセカンダリー・カードを持たないものは,登録そのものを受け付けないと掲示が出ている。入場制限がだんだんと厳しくなっている。今日まではNGO資格入場者を7000人に制限しているが,明日からはどうなるか今のところ確実な情報がない。しかし,かなり厳しくなるとの噂は立っている。

まずはドキュメント・センターでプログラムを入手。今日が最終日になる可能性も考えて,できるだけ予定を詰めてサイド・イベントに参加する計画を立てた。U先生とは,できれば昼頃に会ってRTCCで明日以降のことを確認することにした。

なるべく自分の研究に関連のあるイベントを選んで,今日のスケジュールは以下の通り。夜8時から経団連のイベントが予定されていた。鳩山内閣の方針に対して,このCOPの場で何を言うのか見学に行こうと思っていたが,スピーカーが会場に入れないとのことで中止された。なんともお粗末。

-

•9:00-10:30 Energy access and poverty alleviation: reducing vulnerabilities and increasing resilience (HELIO international and Foundation Bariloche)

-

•11:00-12:30 Global leadership for climate action[GLCA] event on financing climate action(Club of Madrid, United Nations Foundation[UNF])

-

•13:00-14:30 International cooperation on technology transfer-Time for action(United Nations Industrial Development Organization[UNIDO], United Nations-Department of economics and Social Affairs[UN-DESA], United Nations Conference on Trade and Development[UNCTAD])

-

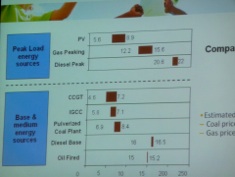

•16:30-18:00 Seizing solar power: key to reducing CO2 emissions now(European Photovoltaic Industry Association[EPIA], Alliance for Rural Electrification[ARE], Solar Energy Industries Association[SEIA])

COP15のイベントは,コペンハーゲン合意(Copenhagen Accord)に関する交渉の場とさまざまなサイド・イベントに二分される。今回の小生たちのミッションは,大学とCOPの関わりがどのようになっているか,将来慶應が関わるとしたらどのようにあるべきかを探ることにある。今日参加したサイド・イベントの内容を見ても,サイド・イベントでは,気候変動という問題をより広い視点,ーたとえば,貧困,雇用,技術移転,技術などーから議論しているものが多い。もちろんサイド・イベントにも交渉に関わるPartiesの人たちも数多く参加している。したがって,サイド・イベントの役割は,気候変動に関わる国際的条約や合意が,地球上の経済・社会に関わるより広い視点に立つようにメッセージを送っていると言ってもよい。

もう一つの役割は,各国のプレゼンスを強調する場でもある。もちろん交渉の場における政治的な交渉上の地歩のあり方がもっぱら目に付くのであるが,多くの人が参加するサイド・イベントの役割も重要である。たとえば,アメリカはジョージ・ブッシュが大統領の時に京都議定書の枠組から離脱した。エネルギー業界を代表する者の多い共和党の中でブッシュ家は石油業界そのものであり,自分の利益に不利な環境問題について見ないふりをし,ネオナチの思想に支えられて戦争という形でエネルギーをジャブジャブ使う政策を志向したことは,いまや歴史的に明らかである。一方で,連邦制を敷くアメリカでは,州政府や草の根の環境問題に対する取り組みは非常に進んでおり,それをサイド・イベントを使って効果的に示している。シュワルツネッガー氏の講演もしかりであり,アメリカ政府自体がサイド・イベントのための特別会場を確保し,そこで終日アメリカの取り組みについて発信しているのである。

それに対して日本のプレゼンスはどうだろう。印象は,どうしようもなく低い。最後に参加した太陽光発電のセッションでは,日本は太陽電池の生産において世界の大きなシェアを占めているにもかかわらず,このセッションにおいて日本なんて言葉は一言も出てこない。太陽光発電をリードしているのはEUとアメリカであり,この産業が温暖化ガスの排出削減のみならずEUとアメリカの雇用創出にも大きな貢献をしていることが大々的に宣伝され,これから太陽光発電を導入しようとする発展途上国政府関係者に植え付けられていくのである。

だから,日本政府が開発途上国に対する資金提供を決定し,それを記者会見しても,記者会見の模様は報じられたが,だからどうしたの?という感じは否めない。鳩山イニシアティブというのも,日本国内の評判は知る由もないが,国際的には誰も知らない。

日本の技術者は,日本の省エネ技術は世界一だと自負するにちがいない。でも2位,3位の技術でもそれが普及すれば,その効果は非常に大きいのである。このセッションに参加した途上国の政府関係者は,このセッションの主催者にコンタクトを取るに違いない。つまり企業戦略という視点からもCOPは大きな意味を持っているのである。「仕分け」による科学技術予算どうのこうのという議論が盛んであるが,自分たちの成果を自身の手で発信して,企業利益につながることはもちろん気候変動にも貢献できることを示す努力があまりにも足りないのではないかと感じる。

ちゃんとやっていれば世の中はきちんと見ていてくれると言うかもしれない。確かに昔はそうだったかもしれない。情報化の時代には自ら発信することが大事であり,たとえ1番でなくても2,3番でもそこそこの技術をもっていれば,それなりの貢献ができるのである,多額の予算をかけて世界一速いスーパーコンピューターを開発している間に,コストの安い2,3番の早さのスパコンでもっと有益な研究ができるかもしれないのである。

もちろん世界一を目指す意思は大切であり,これを欠かしてはならないだろう。一方で,開発だけでなく実装という意味でも普及に努めることを忘れてはならない。自分の研究のことも含めて,考えさえられる1日であった。

U先生とRTCCのブースを訪れたが,いまのところRTCCには明日以降の入場の割当については何も伝えられていないそうだ。つまり,今日がベラ・センターに入れる最終日である公算が非常に高い。何か進展があれば連絡をくれるそうだが,その可能性はゼロに近いというのが実際のようだ。

12/16のデリーの天気 最高気温23℃、最低気温11℃、平均気温17℃

12/16の東京の天気 最高気温9℃、最低気温5℃、平均気温7℃

12/16のコペンハーゲンの天気 最高気温2℃、最低気温-1℃、平均気温0℃

COP15ー日本のプレゼンス

09/12/16

サイド・イベントで太陽光発電が他の発電方式に比べて優れていることを紹介しているスライド。太陽光発電モジュールの一大生産者である日本の姿は微塵もありません。

技術移転に関するサイド・イベントで壇上に並ぶインドの環境大臣と中国の国連大使。省エネ技術で世界一を自負する日本の姿はここにもありません。インドと中国のプレゼンスーCOP15を象徴するものかもしれません。